近代化に伴い影を潜めていった日本ならではの暮らしの道具たち。いま改めて手に取ってみると、実は現代の暮らしにも勝手が良く、素朴な佇まいに秘められた秀逸な機能美に気づかされます。「中津箒(なかつほうき)」は、伝統的な技術をもとに、現代の生活に寄り添う箒ブランド。明治時代に生まれた箒づくりを復活させた「株式会社まちづくり山上」を訪ねました。

中津村で始まった箒産業

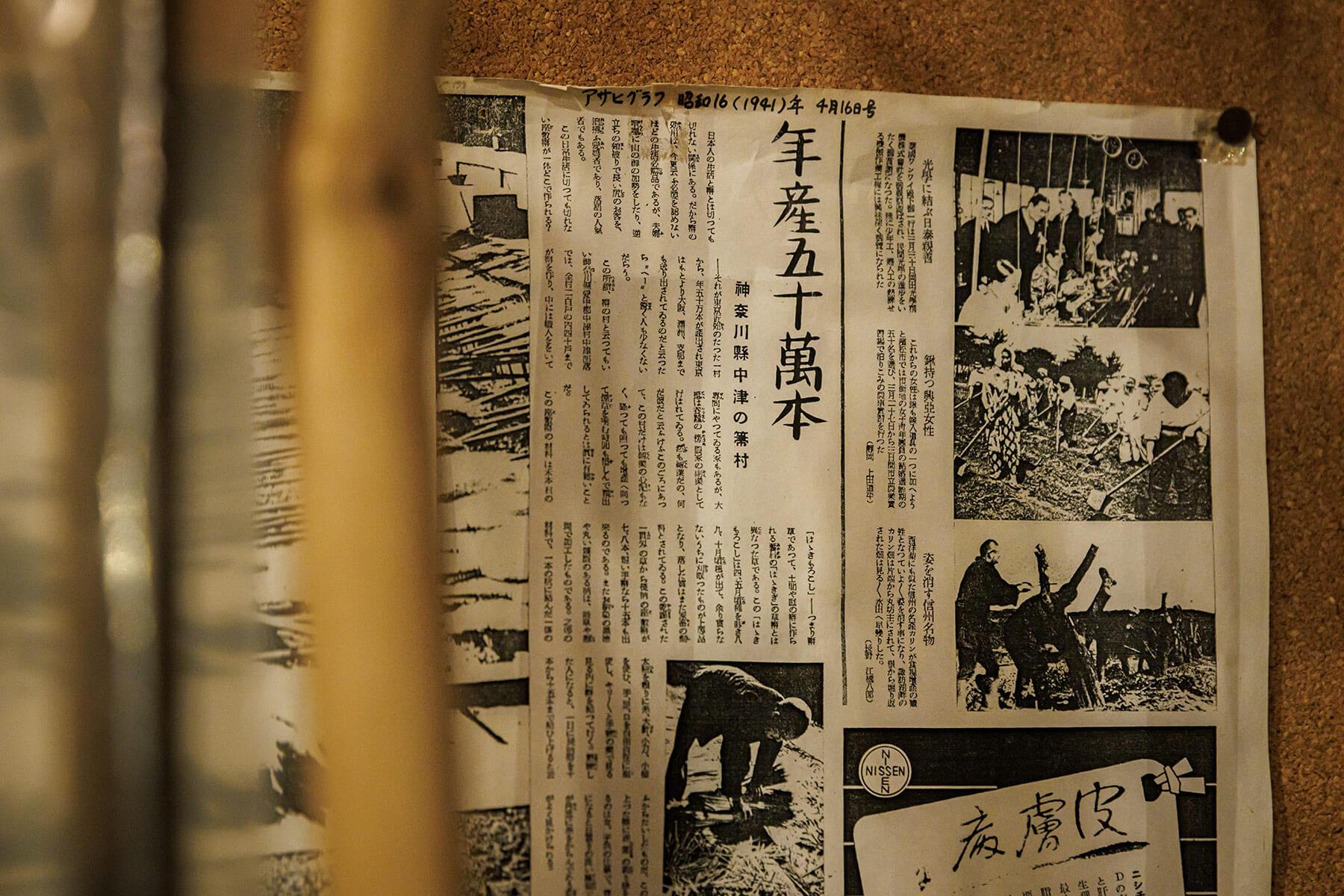

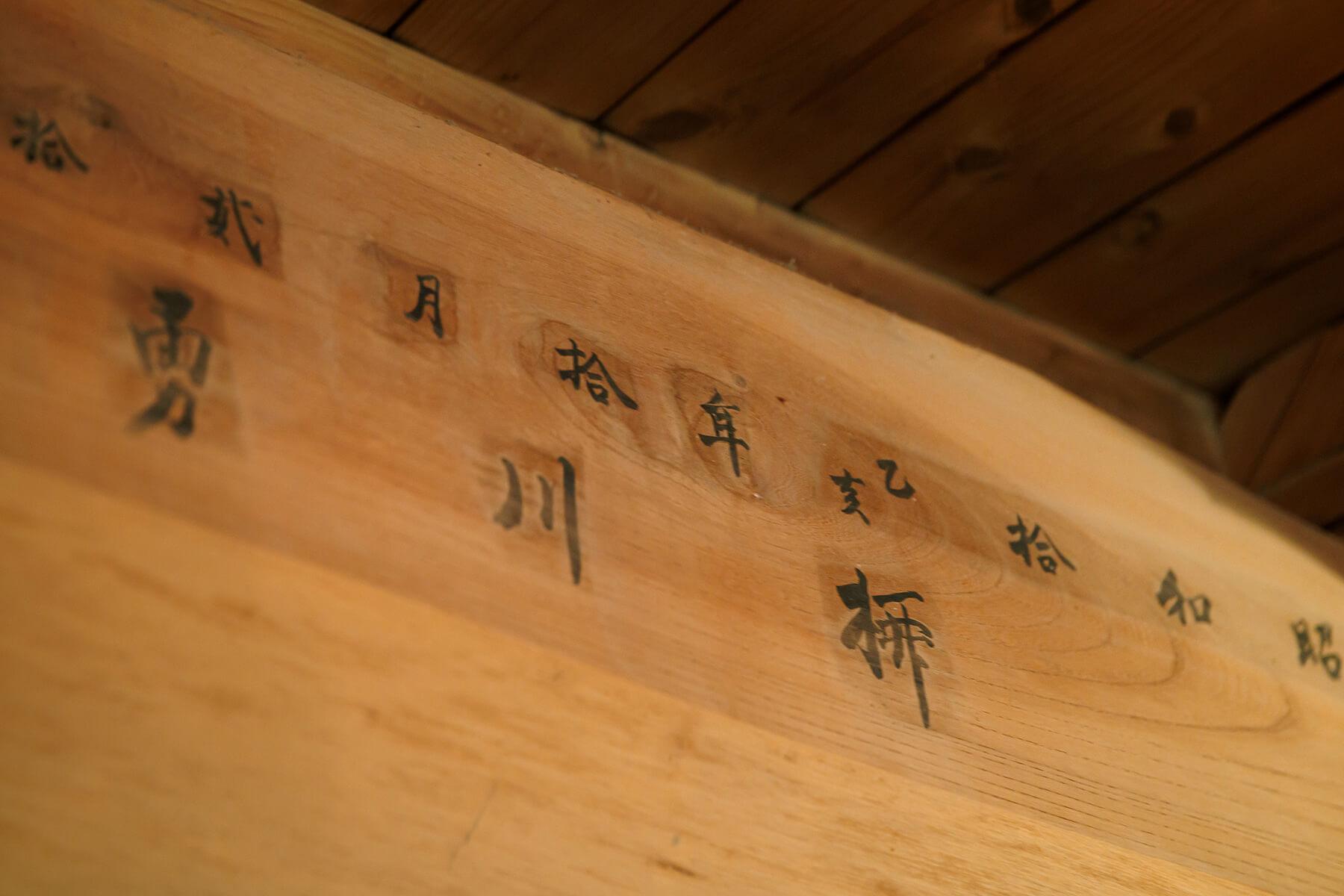

神奈川県愛甲郡の中津で箒産業が始まったのは明治時代のこと。箒屋「山上(やまじょう)」の初代、柳川 常右衛門(やながわ つねえもん)さんが諸国を渡り歩き、製造技術と原料のホウキモロコシの栽培方法を持ち帰ったことで旧中津村周辺の一大産業として全国に販路を持つまでに発展しました。ところが1960年代に入ると東京オリンピックや大阪万博を機に人々の暮らしは近代的な電化製品を取り入れた生活へと移り変わり、箒の需要は激減します。産業全体が衰退し、山上も最後の一人だった職人の高齢化に伴い、1975年に廃業しました。それから25年後の2000年、中津での箒づくりの復興をめざし「株式会社まちづくり山上」が設立されました。

「中津箒」として復活

「父と母が他界し、ちょうど子育ても落ち着いた頃でした。自分の時間ができた時に、この箒のことが思い浮かびました。それまでとりわけ箒に関わってきたわけではないので自分でも意外でしたが、先祖も喜んでくれるかもしれないと思いました」と話すのは、6代目でまちづくり山上の代表取締役を務める柳川 直子(やながわ なおこ)さんです。民藝品や箒産業の復活に必要な知識を身につけるために、当時40代で美術大学へ入学。箒の原料であるホウキモロコシの栽培を再開し、職人の育成を始めました。25年の時を経て現代に復活した箒は、この地域に伝えられた技術を大切にしていきたいという想いから「中津箒(なかつほうき)」と名付けられました。

用途によって選べる

一口に箒と言ってもそのラインアップは多種多様。かつてホウキモロコシを保管していた蔵を改装した箒博物館「市民蔵常右衛門」内の販売所兼ギャラリーには、長柄箒や手箒のような馴染み深いものをはじめ、大小さまざまな箒が並んでいます。穂先の形状や長さによって用途が異なり、例えば「トモエ箒」は、手箒より少し小さく、柄(え)の部分は滑りにくい仕様。これは階段や狭い場所の掃除に適しています。元来かまどの周りを掃くために使われていた「荒神(こうじん)箒」は、穂先が硬めに作ってあり、こちらは玄関やベランダ掃除に向いています。

「柄のない小箒も手軽で人気です。糸屑をキレイに掻き出してくれる洋服箒やコーヒーミルの周りの粉を集めるためのもの、リモコンやパソコンの隙間掃除にぴったりなものなど、伝統にとらわれすぎず、暮らしに寄り添った柔軟なものづくりに挑戦しています」と、柳川さん。伝統的な箒づくりと現代の感性が出合い、新たな魅力を持つ箒も誕生しています。

全員で育て、全員で収穫する

原料のホウキモロコシはイネ科の植物で、初夏に種を撒き、7月中旬から9月にかけて収穫が行われます。生育に個体差があるため、畑の中を歩きながら成長具合を見て一本ずつ手作業で収穫。脱穀して数日間かけて天日干しされます。天日干しの前に湯通しと言って釜茹でをするのが一般的なのだそうですが、中津箒では湯通しをせず、丁寧に天日干しすることで、穂先を青く自然な状態で残しています。

現在、まちづくり山上には、男女合わせて7名のつくり手が在籍しています。作業は分業制ではなく、畑仕事も含めつくり手の全員がすべてを一貫して行うというのが組織の習わしで、「いつ私がいなくなっても産業としての箒づくりを続けていくことが目標です。もちろん得手不得手はありますが、自分の言葉で箒を語れるように、一から十まで全員に経験させることにしています」と柳川さん。

中津箒と出合って心が動いた

よく見てみると、同じ箒でもきっちりと編み込まれたものや、一点物の作品のような独特な美しさを持つものなど、つくり手によって仕上がりに個性があることに気がつきます。つくり手の今井 伸朋(いまい のぶとも)さんにお話をうかがいました。

「20年ほど無印良品に勤め、神奈川の新店の立ち上げで催事を企画した際に、まちづくり山上にお声がけをしたのがきっかけでした。自然と向き合い、素材を余すところなく使い切り、最後は土に還るというものづくりの考え方に共感しました。これまでも仕事を通じてさまざまな経験をしてきましたが、中津箒に出合い、また心が動き、催事が終わるタイミングで社長に頼んで箒づくりに参加させていただくことになりました。2年ほどスポットで携わり、2024年から正式に在籍しています。ものが好きで、細かい作業も好きで、学生時代は体育会系だったので暑い中で畑仕事をするのも楽しく感じています。急に箒職人になったようで驚かれますが、これまでの経験や特性が役に立っていて、自分の中では人生のストーリーとしてしっくりきています」

自然に逆らいすぎないこと

取材に応える傍らで作っていたのは、柄の部分にヒメシャラの枝を用いた手箒。ホウキモロコシを束ねて穂先を作り、柄を差し込み、糸で編み込みながらまとめる。工程としてはシンプルですが、作業は繊細でいて結構な力仕事。座りながら自重で支える専用の糸巻きから糸を引っ張り、穂をまとめていく姿はなかなかの迫力があります。穂先の上部を編み込んでできた部分は「玉」と呼ばれ、今井さんの作る箒はこの玉のピッチが細かく、きっちりと正確に並んでいるのが特徴です。

「ホウキモロコシは自然のものですから、毎年出来も違いますし、うまくいくことばかりではありません。途中で切れたり折れたりすることもありますが、自然に逆らいすぎないという考え方でいるようにしています。自然の力はすごいと感心すると同時に技術を磨く機会だと捉え、むしろモチベーションに繋がっています。大変なこともありますが、憧れの箒を自分の手で作れるというのは、まるで魔法でも使えるようになった気分なんです(笑)」

キレイ好きな日本人らしい掃除の道具

仕上がった手箒を正面から見ると片側に傾斜がついています。この傾斜に合わせて持つのですが、そのおかげで腰を曲げずに使うことができます。また、穂先が筆のように先が窄まっているのも受け継がれる職人技のひとつ。この窄まりがあることで、かき出したり、集めたり、器用な作業が叶うそうで、150年前から続く機能美には感心するばかりです。実際に手箒を掃いてみると、たしかに腰は伸ばしたままに、力をいれる必要のない軽やかな掃き心地に驚きます。

「30ヵ国ほど巡って世界の箒を見てきましたが、日本人はつくづくキレイ好きな民族だと感じました。箒の種類も豊富ですし、ものを掃いて集める道具としての丁寧なものづくりがされていますよね」と柳川さん。「その分、本来の扱いや正しい保管がされていないと、それらがしっかり穂先に現れます。時折穂先を見て、日頃の無精を改める機会にするのもいいかもしれませんね(笑)」と続けます。中津箒は丁寧に正しく使えば10年は持ち、傷んだ穂先はハサミで切れば、用途を変えながらもその先も十分に使うことができると言います。

気持ちのいい習慣のきっかけに

中津箒は全国の取扱店で購入が可能ですが、前出の市民蔵常右衛門内の販売所には常時ほとんどの種類がそろい、掃き心地や使い勝手を確かめながら、自分にしっくりくるものを選ぶことができます。また、つくり手による説明や用途に合わせた適切な箒を相談できるというのも貴重な機会です。

「さっと手に取ってすぐに掃除ができるのも箒の良いところですよね。私たちの作る箒が気持ちの良い習慣をつくるきっかけになるといいなと思っています」と今井さん。「払う=祓う」の意味から邪気払いや魔除けに結び付くとされ、昔から縁起物としても親しまれてきました。寝室やキッチン、玄関や車の中など、まずは気になる場所から箒習慣を始めてみるのもいいかもしれません。掃いて、清める。日本人らしい所作が現代の暮らしに新しいリズムをもたらしてくれそうです。

まちづくり山上(やまじょう)

〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津3687-1

Tel. 046-286-7572

定休日:月・火・水曜日

営業時間:10:00〜17:00

セゾン・アメリカン・エキスプレス®・カードが

ご利用いただけます。

http://nakatsuhouki.jp