太鼓奏者・林 英哲は、わが国のトッププレイヤーであるばかりでなく、和太鼓の世界そのものを大きく変えた偉大な先駆者。それまで、祭り囃子や民族芸能の「伴奏楽器」に過ぎなかった太鼓を、オーケストラと堂々と渡り合えるまでに「音楽性」を引き出し、和太鼓の地位を高めた功績は大きい。それも、ボストン交響楽団やベルリン・フィルといった最高のオーケストラと共演、カーネギーホールやリンカーンセンターなど、一流の舞台での海外公演は、日本の太鼓に大きな関心と賞賛を集めた。半世紀に及ぶ演奏活動の集大成ともいうべきサントリーホールでのソロ公演。それは同時に、コロナ禍の終息を「祈る」ひとり舞台ともなることだろう。

心を打つ和太鼓

林 英哲の太鼓演奏と初めて出合ったのは、伊豆のホテルのオープニング・レセプションだっただろうか。1980年代の中頃、ちょうど英哲が「佐渡國鬼太鼓座(おんでこざ)」や「鼓童」を経て、ソロの太鼓奏者として独立(1982年)して間もない頃だったと思う。「ドーン!」という大太鼓の一撃が響き渡った瞬間、ホールに衝撃が走り、ざわめきのパーティ会場は一瞬で静まり返った。大きく小さく、ゆっくり速く、その打ち方は緩急自在。低音から高音まで、一つの太鼓でこれほど表情豊かな演奏が可能だとは想像もしなかった。しかも、タフな連打の妙技に聴き惚れさせてしまうだけでなく、絶妙の「間(ま)」と静寂の世界に引き込む技量の高さにも驚かされた。それは耳に響き、腹に届くだけでなく、心を打つ「祈り」にも似た演奏だった。このとき英哲は30歳を過ぎたばかりだったろう。この年齢で、英哲の太鼓はすでに単なるエンターテインメントの域をはるかに超えて、高い音楽性を獲得していたように思う。

揺りかごと無念の日々

林 英哲は1952年2月2日、広島県の真言宗のお寺「学恩寺」に生まれている。8人兄姉の末っ子だったので、進路は自由だった。1960~70年代当時、グラフィックデザイン界の寵児だった横尾忠則に憧れ、グラフィックデザイナーになることを夢見ていたが、美大受験に失敗。吸い込まれるように「佐渡國鬼太鼓座」の創立に参加する(1971年)。翌年、初舞台を踏むが、独裁者然として振る舞う主宰者の特異な行動に反発を覚えつつ、優れた審美眼と演出力を併せ持つ魅力にも惹きつけられ、大きな葛藤を抱えるようになる。それはついに主宰者と出演者の亀裂となり、主宰者は太鼓を持って佐渡を離れ、残された出演者、スタッフは使命感、責任感を持って公演活動を続けるために、英哲が命名した「鼓童」として出発(1981年)。しかし、求心力を失ったグループは統率が取れず、方向性がバラバラになってしまい、英哲は孤立を深めていく。その結果、半年で「鼓童」を離れ、1982年にソロの演奏家として、たったひとりの孤独な闘いが始まる。英哲にとって「佐渡國鬼太鼓座」と「鼓童」で過ごした11年の集団生活は、自分自身を育てるための揺りかごになったと同時に、音楽的には相当な回り道を強いられる「無念の日々」だったようだ(詳しくは著書『太鼓日月』参照)。来年(2022年)、英哲は古希(70歳)を迎える。同時に、ソロ活動開始40周年にも当たる。してみると今回の公演は、演奏活動50周年を記念するだけでなく、前人未到のソロ活動に挑み、今後さらに磨きをかけるための号砲となるかもしれない。

疾走する50年

グループに属していたころの英哲は、年間100公演をはるかに超えるほどの忙しさで国内外を行き来していた。しかし、ソロ活動に転身後は、さらに忙しさを増し、超のつく多忙な日々を送ることになる。ジャズピアニスト・山下洋輔との世界をめぐるコンサートをはじめ、アメリカ、ヨーロッパでの長期公演、ジャンルの異なるさまざまな分野の一流ミュージシャンとの共演、アフリカ民族音楽とのコラボレーションや各国での子どもたちとの交流・ワークショップなど、和太鼓に未知な国の人々には日本の文化との衝撃的な出会いをもたらし、日本をよく知る人々に対しては、ストイックで折り目正しい、鍛え上げられた「英哲の世界」を強く印象付けたようだ。千変万化の太鼓の響き、心わくわく、ときめかずにはいられない疲れ知らずの連打。そして、一瞬の静寂がもたらす永遠の間(ま)……。今回の公演には登場しないが、英哲を支える「英哲風雲の会」のメンバーによる熱演もまた胸を熱くさせる。観客は、一糸乱れぬアンサンブルと、汗まみれになって一心不乱に太鼓を打つ姿に魅了され、たちまちファンとなるだろう!

「祈り」は尽きない

英哲に特定の師はいない。歌舞伎、日本舞踊、地方の民俗芸能、箏曲、津軽三味線、日本各地の祭囃子の長老たちなど、さまざまな分野で教えを乞うた夥しい数の「師」はいるが、太鼓の師や所属する流派はない。開拓者は、一から全て自分の手で創り上げなければならない。バチを削り、太鼓の台を設計し、楽譜を書き上げ、作曲・構成・演出をし、舞台美術を自分で考案する。衣裳のデザインから楽器・打法の開発、ワークショップの効果的なカリキュラムの制作に至るまで、ほとんどが独創の世界。しかも、正確にリズムを刻み続けながら果てしなく続く疾風怒濤の連打は、他の追随を許さない。それでいて、はるか彼方からかすかに聞こえてくる太鼓の音は、静寂の神秘を感じさせ、さながら神仏の領域を思わせる。お寺の子として生まれた英哲には、生まれながらに仏具の音とリズムが身に染み込み、全ての演奏がそのまま「祈り」になるようだ。

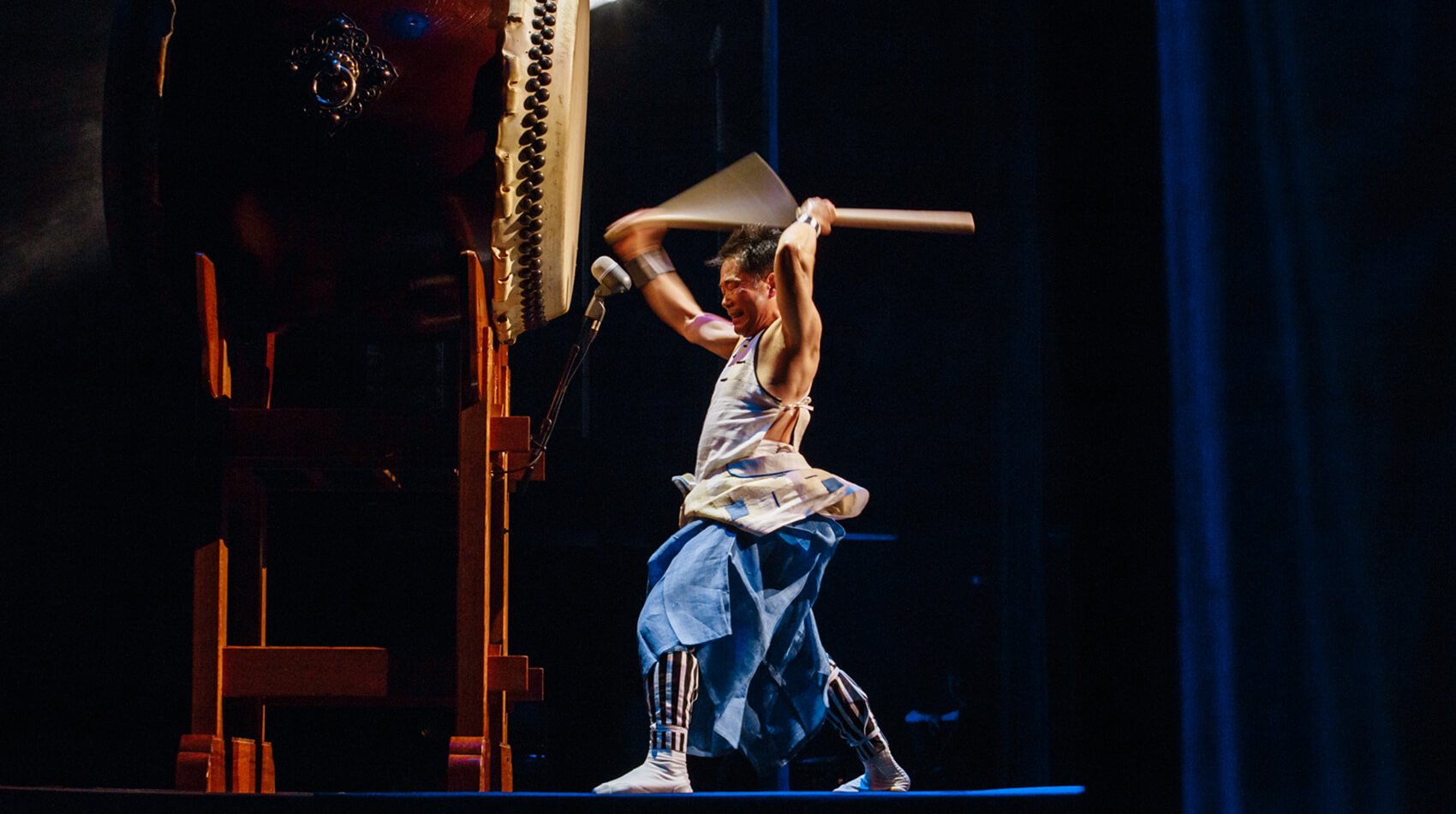

※画像は2017年11月16日「サンクトペテルブルク公演」より Photo by Julia Lebedeva © 画像提供:遥 [ハル]

一世一代の「ひとり舞台」

コロナ禍は、地球規模でライフスタイルを変えようとしている。もはや、人が密に交わり合うことはないのかもしれない。私たちは当事者なので気づきにくいが、後世の人たちから見れば「この時代がコロナの時代だったんだね」といわれるほど、何もかもが大きく変わっていく節目にあるような気がする。英哲は今回のコンサートに寄せて次のようにいっている。

……前文略 60代最後の今年は、東日本大震災から10年、さらに度重なる自然災害、追い討ちをかけるコロナ禍——多くの多難な人々の「祈り」と太鼓打ちの役割「厄払い」も併せて、力の限り、良き未来へと再生する命の響きを奏でたいと思っております。

そこには、以前の日常に戻りたいとか、災害前の昔を懐かしむといった、過去への眼差しは見られない。あるのは「絶世の未来」を願う力強い意志と、輝かしい命の響きを奏でたいという不屈の精神である。

今回のコンサートは英哲にとって、70代に突入する前の一世一代の「ひとり舞台」。その舞台として、サントリーホールほどふさわしい演奏の場はないだろう。日本が世界に誇る音響空間のコンサートホールであり、英哲の紡ぎ出す微細な太鼓の音はホール開館時より、多くのオーケストラとの共演や自身のリサイタルにおいて発揮されてきた場所でもある。英哲の音楽表現にふさわしく、この会場をホームのようにして多くの聴衆を魅了してきた。マエストロ小澤征爾氏やサントリーの故・佐治敬三氏に愛された英哲の太鼓、

アンコールには哀調を帯びた「太鼓打つ子ら」を聴かせてくれるだろうか……。

ポートレート撮影/富永 民生

林 英哲をよく知るために

著書『あしたの太鼓打ちへ』(2017年、羽鳥書店刊)は、1992年に晶文社から出版された同名の単行本の増補新装版である。「太鼓とは何か」についての丁寧な紹介、ジャズピアニスト・山下洋輔とのユニークな太鼓談義、併せて太鼓作りについて「加賀浅野家・浅野昭利さんに聞く」を掲載(太鼓ファンはこの項、必読)している。「太鼓録」は英哲の達意の文章で綴った、さまざまなエピソードの記録。増補版で最も印象に残ったのは「太鼓打つ子ら」。米オハイオ州で太鼓を教えたときのこどもたちの命の輝きを伝えるもので、太鼓の力をまざまざと見せつけられる思いがした。

もう一つの著書『太鼓日月 独走の軌跡』(2012年、講談社刊)は、主に佐渡での苦闘の日々を赤裸々に綴ったもので、英哲を知るうえで欠かせない一冊。

ここにご紹介するDVD『月山 II』は、2010年12月にサントリホールで行った同名のソロコンサートを収録したもの。山形県「月山」はよみがえりの山。先に逝った人たちの魂の再生を祈りながら、自らの再生をも託す精神の響きが心地良く、深い。

日本を代表する和楽器演奏家たちによるリモートセッション映像をYouTubeで公開しているので、こちらもぜひご覧いただきたい。それぞれ離れたところにいながら息もぴったり、松任谷由実の「春よ、来い」を演奏している。折もおりなだけに、その励ましと優しさに思わず込み上げてくるものがあった。

<出演、五十音順>

上妻 宏光(津軽三味線)

東儀 秀樹(篳篥=ひちりき、笙=しょう)

辻本 好美(尺八)

中井 智弥(二十五絃箏)

林 英哲(和太鼓)

藤原 道山(尺八)

編曲/伊賀 拓郎

Mix/塩澤 利安

林 英哲 演奏活動50周年記念公演

独奏の宴—絶世の未来へ

公演日時:2021年3月17日(水) 開場/17:45 開演/18:30

会場:サントリーホール 大ホール(東京・赤坂アークヒルズ)

料金:S席8,500円 A席7,000円 学生券3,500円(全席指定・税込)

問い合せ:カジモト・イープラス

Tel. 050-3185-6728(10:00~18:00)

https://www.kajimotomusic.com

プログラム

作曲:林 英哲

第1部:「夜明け前」「一人舞」「越境者」「走る黄金の小僧」

第2部:「月の光」「七星」「祈夜(きや)」「曙光(しょこう)」

http://www.eitetsu.net