歴史ある府中家具の伝統を受け継ぎながら、生活様式の変化に合わせて進化してきた家具メーカー「MATSUSO」。創業160余年の歴史に裏打ちされた卓越した木工技術と希少な素材を惜しみなく使った独創的な家具は、インテリアの枠を超えてクルーザーの内装や嗜好品などのオーダーメードでも注目を集めています。 “日本製高級家具”というブランドの地位を築き、近年は欧米やアジアをはじめとする海外でも高く評価されている「MATSUSO」のものづくり。そこにはどのような想いが込められているのでしょうか。

家具に込められた想い

かつての日本では、女の子が生まれると庭に桐の木を植える習わしがあったそうです。こどもと一緒に成長した桐は桐箪笥に姿を変え、嫁入り道具として嫁ぎ先まで持っていきました。やがて着物は洋服に代わり、住環境も大きく変化しました。布団からベッドへ、畳からフローリングへと、生活様式の変化に合わせて衣装ダンスや鏡台、ダイニングセットなどのインテリアが需要を伸ばしていきます。

団塊の世代を形成するベビーブームの到来と足並みをそろえるように台頭するのが「婚礼家具セット」。新婚生活を始めるのに必要な家具をトータルコーディネートしたものです。当時は高級な家具をそろえてあげることが親の誇りでもあり、高度経済成長を背景に上質な素材をふんだんに用いた家具作りが隆盛を極めます。現在ではあまり馴染みのない風習ですが、変わらずに続いていたのは娘を想う親心だったようです。

そもそも良い家具とは

婚礼家具で産業を確立したのが広島県府中市。今回ご紹介するMATSUSOは、府中家具の黄金期にあっても量産より高品質な家具作りを求めました。代表取締役社長の松岡 正典(まつおか まさのり)さんにお話をうかがいます。

「府中市はもともと木材の集散地だったこともあり、桐箪笥の産地として栄えました。その後、時代の変化に合わせて誕生したのが府中家具です。黄金期と言われるのが、団塊の世代と呼ばれる人々が一斉に結婚適齢期を迎えた昭和47年頃。空前の結婚ラッシュで、年間100万組以上も結婚式が挙げられていました。当時の府中家具は『全国優良家具展』などで賞を総なめにしていた時代。作った分だけ売れたと聞いています。しかし、先代は大量生産の時代にあっても上質な素材やオーダーメードのものづくりを目指しました。良い素材が出たと聞けば海外からでも丸太を仕入れ、自社で乾燥させるために山を買って広い土場(どば)を準備。製材から加工、仕上げまですべての工程で品質に責任を持つことができるようになりました。だからこそ、細かなオーダーにも応えられるし、他所が真似できない素材を提案することもできる。残念ながら、そんな家具メーカーはもうあまり残っていません。私たちはこれからもどこよりも丁寧に時間をかけ、長く大切に使っていただける家具を作る。それがMATSUSOの考える良い仕事であり、良い家具の条件だと思っています」

素材の確保は未来への投資

丸太で仕入れた材木は、種類ごとに自社の土場でゆっくり自然乾燥させます。桐はあく抜きをし、ケヤキやチークなどの広葉樹は桟木(さんぎ)と呼ばれる角材を噛ませながら風を通していきます。「機械で一気に水分を抜けばすぐに乾燥できるのですが、木がダメージを受けて木肌の艶が悪くなります」と松岡さんが言うとおり、製材するまでに乾燥だけでおよそ4〜5年の歳月を費やし、さらにそこから歪みが少ない素材を厳選。最後に高周波乾燥機を使うことで木材内部の湿度バランスを均一に整えるというこだわりようです。

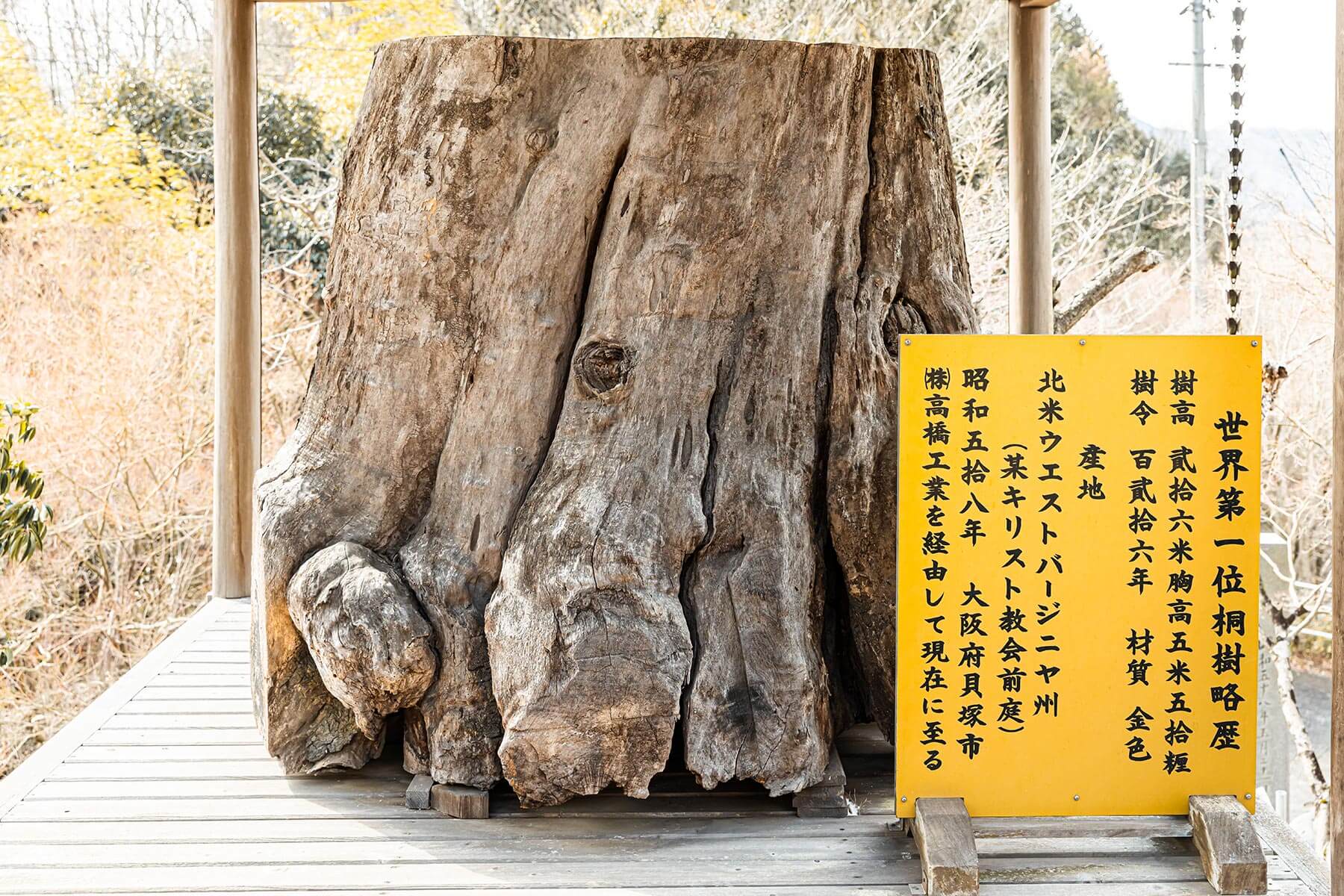

土場の奥にある寺院には「桐樹供養の塔」が祀られ、「世界一の桐」の根が鎮座します。北米のウエストバージニア州から運ばれてきた世界最大サイズの桐で、いまでもこの記録は破られていません。さらに、現代ではなかなか手に入れることのできない希少な突き板も大量にストック。シカモアやマーブルウッド、シルキーオークなどのエキゾチックな表情からは重厚感と風格が滲み出ています。

脈々と受け継がれる技術

MATSUSOの財産は貴重な素材だけではありません。家具作りの技術においても継承と育成に重きを置いています。デザインに大きく影響するのが「突き板張り」や「象嵌」といった技術。職人歴49年のベテラン、吉永 享志(よしなが あつし)さんにお話をうかがいました。

「高校を出て、先々代の頃に職人として就職しました。以来ずっとMATSUSOで家具作りを続けています。昔は朝8時の始業までに打ち合わせを済ませ、道具や段取りをそろえてから仕事に取りかかったものです。段取りが八分と教えられていたので、休みの日にノミやカンナを研いだり、仕事に必要な道具を作ったりしていました。今でも休日は趣味で仏像を彫っていますが、ずっと手を動かすことでわかってくることもあります。0.25ミリの突き板を貼った天板に象嵌をはめて、指先の感覚だけを頼りに豆カンナで表面を削る。少しでも手元が狂えば貴重な突き板を削ってしまうので、神経が研ぎ澄まされます。ですから道具は手当をいただいて全部自前で揃え、それぞれが自分に合うように調整し、工夫して使っています。もうこんな仕事の仕方をさせてもらえる会社は少ないでしょうから、良い部分はしっかりバトンを渡していかなければいけませんね。良い佇まいの家具をちゃんと作るためには、こういう細かいことの積み重ねが大事だと思っています」

いま、家具の技術は新しい世界へ

良い素材と良い職人が集まるMATSUSOですが、デザインは基本的に外部に委託をしています。松岡さんは「デザイナーの柔軟な想像力と我々の技術が融合することで新しい価値を生み出している」と、その狙いについて話します。近年では家具だけでなく、36フィートを超えるヨットの内装も手掛けました。さらに、個人宅や別荘の設計段階から家具の相談を受けたり、商業施設などのコントラクトサービスも増えています。設計を担当する田原 弘人(たはら ひろと)さんにお話をうかがいました。

「私はデザイナーのスケッチを生産用の図面にする仕事を担当しています。実際に組み立てられるのか、強度に問題はないのか、デザイナーのイメージと生産効率を考慮しながら設計していきます。MATSUSOの強みは素材や加工技術にあるので、デザイナーも他社では実現できないデザインを提案してもらえることが増えました。あまり攻めすぎたデザインをいただくと困るのは私なのですが(笑)。それでも、理論上は成立するけどやってみないとわからないというアイデアを“やってみよう”と試せる環境は貴重ですね。船の内装など、制約が多い中でのデザインは大変でしたが、お客様の期待に応えられたときの喜びは格別です。いま、全自動の麻雀卓を作っておりますが、こうした誰もやっていないことに挑戦できる仕事は楽しいです」

MATSUSOの作品が一堂に並ぶショールーム

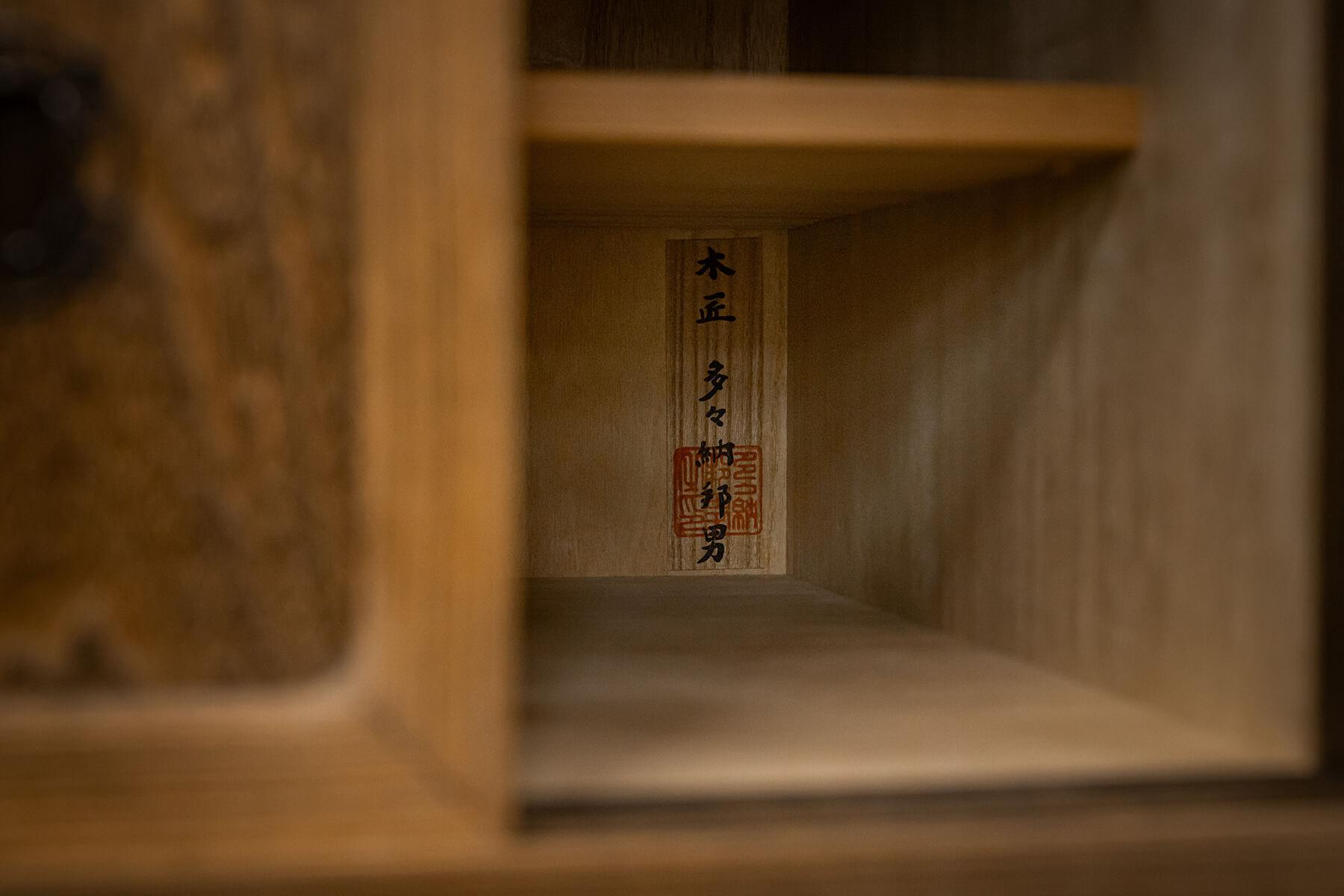

こうしたオリジナル家具などのオーダーの受け皿となっているのが銀座にある「MATSUSO SHOWROOM」。銀座三越の裏手に佇むビルには、レジデンススタイルの豪奢な空間が広がります。「3年前にショールームを立ちあげてから、家具だけでなく空間としての提案ができるようになった」と松岡さんが話すように、アクセントウォールの色調やソファと組み合わせたリビングスタイルなどの提案は、ミラノサローネなどの国際的な家具見本市などのトレンドが反映されています。突き板のサンプルや床材との相性、仕上げの違いによって空間の印象がどのように変わるかなど、住空間のトータルコーディネートとしても参考になります。所々にオリジナルの麻雀牌やルアーなどの参考商品もあり、最近では自動巻き時計のワインダーやジュエリーボックスなど、家具以外のアイテムも人気が出てきているそうです。

愛でながら暮らす贅沢

太古に生活の知恵として発明された暮らしの道具は、やがて権力や富の象徴として装飾技術などが発展し、産業革命以降はさまざまなスタイルを生み出してきました。コストパフォーマンスに優れたプロダクトを量産できるようになったのは、わずか100年程度のことです。私たちが普段の暮らしで何気なく使っている椅子やテーブルは、その歴史の一端に過ぎません。一方で、モノの善し悪しという側面においては、効率が優先されすぎてしまったような気もします。価値観の変化と片付けてしまえばそれまでですが、ひとつずつ丁寧に時間をかけて職人が仕上げる家具をじっくりと手に取ってみると、確かに道具の域を超えた「格」を感じさせます。空間に気品を与え、使うことで心を満たしてくれる家具に囲まれ、日々愛でながら暮らす贅沢。職人の魂がこもった美術品のような家具に触れてみたい方は、一度ショールームを訪れてみることをお勧めします。

GINZA松創ショールーム

〒104-0061

東京都中央区銀座4丁目8番4号 三原ビルディング 4F

営業時間:10:30〜18:30

定休日:水曜日

セゾン・アメリカン・エキスプレス®・カードが

ご利用いただけます。

https://ginza-matsuso.com/

<お問い合わせ>

Tel.03-6228-7482

※ご来店、お問い合わせの際は「PT Magazineを見た」とお伝えください。